MENU

公開日: 2025.09.25

更新日: 2025.09.25

シニアは「暇」ではありません。

我々はついついシニアは「暇」であると捉えがちですが、実際のシニアは1か月先まで予定が埋まっているなど、多忙であることが少なくありません。ボランティア活動や趣味の集まり、孫の世話、地域行事、通院、さらには旅行など、長期的に予定が詰まっているのが実態です。

さらに、知らない人や場に飛び込むことへの心理的負担は大きく、安心できなければ、この過密なスケジュールには組み込んでもらえません。

私たちはそのようなリアルなシニアの実態に、趣味人倶楽部を通じて数多く向き合ってきました。実際に私たちが主催するイベント募集時には、「シニア自身が興味を持つテーマからボトムアップ形式でのイベント」を企画したり、「運営者の人柄」を見せたり、「当日までに準備風景などを丁寧に発信する」ことで、申込率の向上だけでなく、直前キャンセルの減少といった成果が見られました。

本稿では、趣味人倶楽部の運営を通じて蓄積された知見をもとに、趣味人倶楽部の管理人や公式運営の経験を踏まえて、シニアイベントの成功要因や参加行動のメカニズムを体系的に整理いたします。

また、第2部では明らかになったメカニズムを裏付けるファクトを追加調査により検証し、シニア向けのイベントを実施したい企業がすぐに設計に活かすことができるノウハウとして発信してまいりたいと考えております。

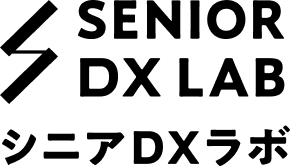

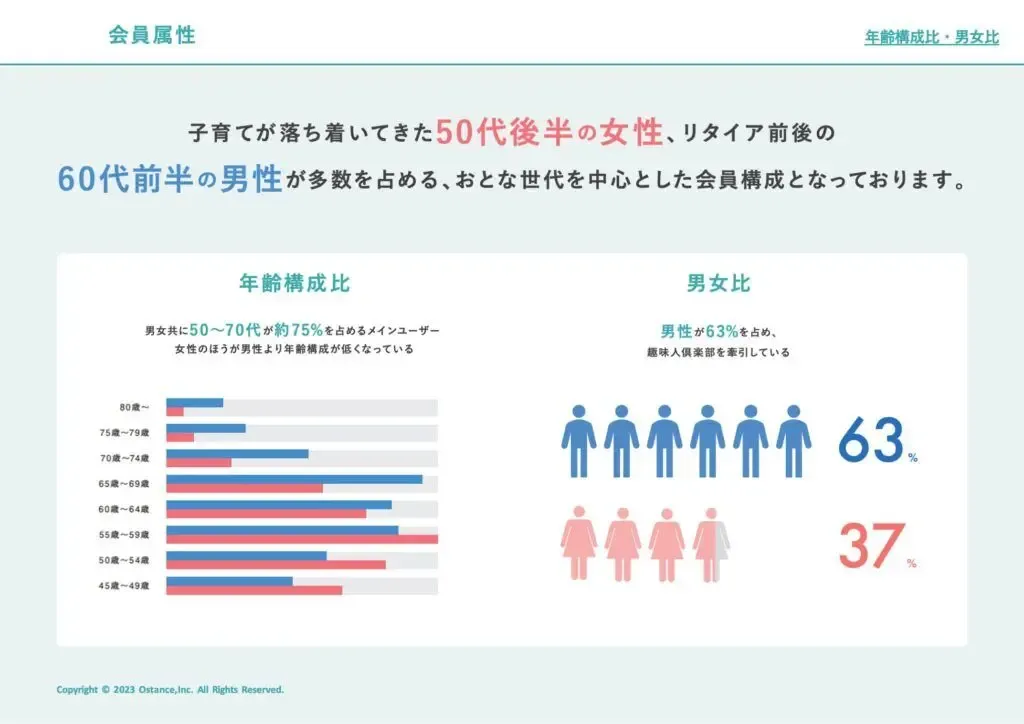

趣味人倶楽部は、会員数42万人月間3,000万PVを誇る国内最大級の中高年・シニア向けコミュニティサービスです。 50~70代のおとな世代をメインユーザーとした趣味で繋がる匿名制のコミュニティサービスで、コミュニティ・イベント・日記などでオンライン・オフラインを問わず活発に交流が生まれています。

趣味人倶楽部のコンテンツには「日記・フォト」「コミュニティ」「イベント」があります。

コミュニティ・イベントについて 「 コミュニティ 」は、同じ趣味や共通の興味、関心がある仲間を見つけて交流する場です。現在35,000個ものコミュニティが存在しており、毎日それぞれのコミュニティで交流がなされています。また、会員それぞれの参加率が81%率と高い点も特徴的です。

「 イベント 」とは、ユーザがイベントの開催を告知し、参加者を募集することのできる機能です。趣味人倶楽部の大きな特徴のひとつとして、実際にユーザ同士で対面する「イベント」が月間1600回程、開催されています。

コミュニティに紐づく形での「イベント」が主ではありますが、コミュニティのカテゴリによらず、グルメやカラオケなどの横断的なイベントも多くあります。

まずは、直近趣味人俱楽部で人気のイベントTOP10(抽出期間:20250219~20250819)を集めてみました。

夏シーズンは屋外や季節感のあるイベント(サマーパーティ、ビアガーデン、花火大会)が人気で、「季節の行事×交流できること」が好まれる傾向があります。一方で健康麻雀やカラオケなど、定常的に実施しやすい余暇型コンテンツも安定して人気です。

シニアのイベント参加に関する実態を把握するため、趣味人倶楽部のコミュニティ管理人や公式コミュニティ運営メンバーに対してインタビューを行いました。以下では、その対象者と調査の概要を整理してご紹介いたします。

対象者❶|月1例で社会科見学ツアーを8年継続開催する管理人Nさん コミュニティ参加者:379名、総イベント回数:126回、コミュニティ継続年数:8年、備考:平均70名規模の人気イベントを開催、また8年以上務めている管理人様。いくつか他コミュニティの副管理人も務める

対象者❷|総勢50名規模の泊まり込みのテニス合宿も企画するテニスコミュニティの管理人Bさん コミュニティ参加者:148名、総イベント回数:40回、コミュニティ継続年数:1.6年、備考:総勢50名規模の泊まり込みのテニス合宿も開催するなど勢いのあるコミュニティの管理人様

対象者❸|月1回の登山イベントを5年間継続開催している登山イベントコミュニティの管理人Kさん コミュニティ参加者:133名、総イベント回数:57回、コミュニティ継続年数:5.5年、備考:月に1回5年間継続的にイベントを企画。

※管理人について 趣味人倶楽部の管理人は、コミュニティやイベントの企画・募集・運営を担う存在。テーマ設定や日程調整、募集文作成、参加者への案内、当日の進行やトラブル対応までを行っている。

調査を進める中でまず明らかになったのは、シニアがイベントに参加するまでのプロセスは、単なる「申し込み→来場」という直線的な流れではないということです。実際には、いくつもの判断ポイントや心理的なハードルを伴っておりました。

参加者は「認知→関心→比較→申込→準備→来場→体験→共有/再参加」という段階を踏んでおり、それぞれの段階には必要な情報や行動が存在すると同時に、不安や不満を引き起こしやすい阻害要因も確認されました。

調査結果をもとに、“シニアのイベント参加プロセス”を以下のように整理いたしました。このプロセスを理解することで、シニアがイベント参加を検討・実行する際に、どの段階でどのような不安や迷いが生じやすいのかを把握することができます。

▼イベント参加のプロセス

インタビューを通じてシニアがイベント参加を検討する際には、申込前から3つの共通する心理的ハードルが存在することがわかりました。今回の調査においても、管理人さんが繰り返しおっしゃったのは「人の不安」「日程の不安」「参加直前の不安」という3つの不安でした。

それぞれの不安は、参加意欲を削ぐ大きな要因となっており、管理人の方々はその解消に向けて日々工夫を凝らしていらっしゃいます。

以下に、不安の具体像と実際に寄せられた声・運営上の観察事実を示します。

「どんな参加者/主催者か分からない」 主催者の素性が分からないと、シニアは不信感を抱きやすく、期待値が下がる傾向にあります。また、参加者像が見えないと「自分が浮いてしまうのでは」と不安になり、参加意欲が低下することが見えてきました。

弊社過去調査より、長年同じ企業で一定の立場を築いてきた人は、そのプライドや過去の経験から、新しい人との出会いに慎重になりやすい傾向があることがわかっています。特に若年層と比べて失敗経験も多く、新たな関係構築に対して心理的ハードルが高まりやすい傾向があります。

「当日の動きが想像できない」 当日の流れが分からないと、シニアは1日の予定を立てにくくなります。その結果、必要以上に拘束時間を長く見積もり、心理的な負担が増えることで参加をためらいやすくなることが見えてきました。

「直前になって行く気がなくなる」

誰しもが持つ「参加直前になって行く気がなくなる」そんな気持ちはシニアでも例外ではありませんでした。特に直前に「断る理由」としてよく利用されるのが、企業が絡むイベントでした。

企業が絡むイベントの場合、勧誘された経験の有無に関わらず「変な勧誘されるのではないか?騙されるのではないか?」という不安が寄せられることがあることがわかりました。

シニアの参加を妨げる「人の不安」「日程の不安」「参加直前の不安」という3つの不安を解消するために、管理人が実際にどのような工夫をしているのかを確認しました。以下に、具体的な事例をご紹介いたします。

人の不安を解消するためには、管理人(=主催者)がどのような人かわかることが非常に重要です。実際に管理人のプロフィール欄を見にいくと、管理人さんの人柄見える投稿や写真が多く見られました。

**解消している不安:主催者の人柄見えない不安 / 受け入れてもらえるか分からない不安

**

また、イベントに参加する方への反応やテキストコミュニケーションにも絵文字を多用するなど工夫が見られました。

人の不安を解消するためには、「実際に行った際の様子がわかること」も重要です。今回インタビューしたコミュニティでは実際に参加した方の口コミが写真付きで多く見られました。

解消している不安:イベントの雰囲気が分からない / 他の参加者のレベルが分からない

日程の不安を解消するためには、当日のスケジュールはもちろん「持ち物や中止の判断がいつ下るかまで伝えること」が重要です。今回インタビューした登山コミュニティでは雨天時の連絡は必ず2日前にするなど工夫が見られました。

解消している不安:その後控えている予定に影響を及ぼすのではないかという不安

参加直前の不安を解消するためには、「不確実な要素をいかに減らせるか」が重要です。趣味人俱楽部公式コミュニティでは、途中参加OK/途中抜けOKなどを明記し、心理的な参加ハードルを下げる工夫を実施しています。

解消している不安:参加直前に不確実な要素を想像することによる不安

第一部では「人の不安」「日程の不安」「参加直前の不安」という3つの不安に着目して整理を行いました。

事前に主催者の人柄がわかるプロフィール設計や過去イベントレポート、当日のスケジュールや中止タイミングを明記することなどイベント参加のハードルを下げる様々な工夫が見られました。

これらの管理人さんの工夫は趣味人俱楽部の中だけにとどまらず、企業主催のシニア向けイベントにおいても同様の工夫が再現性をもって効果を発揮し得ると考えられます。

次章となる「シニアイベントを成功に導くための設計原則」では、こうした知見を体系化し、実際の集客・運営に適用可能かを検証する方向性を提示します。

本稿で整理した知見は、オースタンスが実際に支援するシニア向けセミナー集客の現場でも検証・活用されています。シニア向けのセミナーやイベント設計に課題をお持ちでしたら、ぜひお気軽にご相談ください。

趣味人倶楽部媒体資料

「シニアマーケティング」や「事業開発」に関して解説している資料を無料でダウンロード可能でございます。